PEACE MAKER

-Colt, Single Action Army, Peacemaker-

<実銃データ>

<実銃データ>S.A.A. 2ndジェネレーション

口 径:.45ロングコルト

(11.43mm)

重 量:970g

銃身長:12.05mm(4-3/4in)

全 長:260mm

装弾数:6発

初 速:262m/sec-556J

(弾丸16.2g=250gr)

相 場:約 $1,300〜$6,000-

薀蓄

コルト・モデル・シングル・アクション・アーミー。19世紀の後半のアメリカ西部開拓時代、「調停者=ピース・メーカー」という愛称で呼ばれ最も親しまれた銃。1892年から20年ほどアメリカ陸軍に正式採用された(このときの正式名はM1873)事から国家的にも認められ、また西部開拓時代のカウボーイやガンマン達からも愛されたその銃は、「西部を征服した銃」とアメリカ人の殆どに認識された。

リボルバー型拳銃の基本構造は、このコルトSAAによって培われ確立されたと言って過言ではない。今現在のリボルバー銃も基本的な部分はコルトSAAと殆ど変わらないことから、その完成度の高さが窺われる。また、非常に性能が良く安価であった為、世界中に向けて輸出され、各国の軍隊で使用された。

今尚愛好者が多く、「最も美しいリボルバー」「拳銃の元祖」「アメリカ西部劇の象徴」として人気もあり、現在も生産されている。

開発者と歴史

サミュエル・コルト(1814-1862)は、ハンマー(撃鉄)を引き起こすことによって輪胴(シリンダー)が自動的に停止し、あとは引き鉄を引くだけで次弾が発射できる新案システム(リボルバー・システム)を考案。その後、失敗と改良を繰り返しながらこの銃の完成に一生を捧げた。その後コルト社は、S&W(スミス&ウエッソン)社によって特許権を奪われた金属薬莢を使用することへの制約に苦しめられながらも改良を続け、その特許切れとともに1873年、満を持して新型銃を発売。そのコルト新型銃は、銃身長を7.5インチとし、弾薬は.45口径の250グレイン弾頭を30〜40グレインの発射薬で発射し、800fpsという初速のマズルベロシティーまで持っていくという強力なものだった(現在においても、一部の弾薬を除いて.45口径250グレイン弾は圧倒的な打撃力を持つ)。

米軍の制式拳銃トライアルに出されていた正式名称コルト・モデル・シングル・アクションは1875年に晴れて陸軍に採用される。(陸軍トライアルに出されていたため、この新型銃はコルト・シングル・アクション・アーミー(S.A.A.)と呼ばれるようになっていた。) 銃身とシリンダーとグリップ周りが美しいガンブルーで染められ、フレームはケース・ハードゥンドと呼ばれる特殊焼入れが施され、ソリッドフレームの構造と相まって、とても耐久性に優れていた。

バレルの長さと愛称

コルトSAAは、バレルの長さによりそれぞれ愛称が与えられた。シビリアン(市民向け約4.5インチモデル)、アーティラリー(砲兵向け約5.5インチモデル)、キャバルリー(騎兵向け約7.5インチモデル)、そしてバントラインスペシャルがあり、この銃はネッド・バントラインという西部劇の人気小説作家が西部開拓史に貢献した者に授けたと言われているモデルで、5挺のみが生産されたといわれている。かの有名なシェリフ(=保安官)、ワイアット・アープも使用していた。しかし通常のバントラインスペシャルが12インチ銃身であるのに対し(保安官たちはこれより更に短くしたりして使った)、アープのバントラインスペシャルはなんと16インチ(約40センチ)であった。これを使いこなせたのはアープだけで、アープはこの銃にスケルトンストック(鉄棒製、射撃姿勢を安定させる)をつけたとも言われている。(しかしアープのバントラインスペシャルは伝説で、本当にこの銃をつかっていたのかは不明)

左からシビリアン、アーティラリー、キャバルリー

弾薬

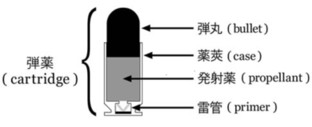

弾薬の構造は以下の通りである。

火薬は実包(メタルカートリッジ)の後ろ半分である薬莢に詰まっている。この薬莢の後部にある雷管(プライマー)と呼ばれる場所を、撃針(ファイアリング・ピン)と呼ばれる針で叩くことにより、火薬が爆発する。雷管は衝撃を受けると爆発するようになっており、その爆発により発射薬が燃焼、その燃焼により発生したガス圧で弾丸が飛びだす仕組みになっている。薬莢は後に残る。

この仕掛けが登場したのは19世紀のことで、それ以降は実は銃の世界に革命は起こっていない。実際に現在第1線で使われている銃のほとんどは第2次大戦後に考案されたものの改良型にすぎない。

弾の装填・排莢方法

装弾方式としては、フレームの右側面シリンダ後方にあるローディング・ゲート(イジェクション・ゲート)を開けることで1発ずつ装填・排莢をする方法を採用している。

装弾方式としては、フレームの右側面シリンダ後方にあるローディング・ゲート(イジェクション・ゲート)を開けることで1発ずつ装填・排莢をする方法を採用している。 まずハーフコック(一旦撃鉄を引き上げてからトリガーを途中まで引きそこにゆっくり撃鉄を降ろす)をし、シリンダが回転できるようにしなければならない。その上で、手でシリンダを回しながらゲートに薬室を併せ、1発づつ装填していく。排莢時も同様である。まずハーフコック後ゲートを開き、バレル左側面にあるエジェクタ・ロッドを押しながら一発づつ排莢する。現在のリボルバー銃から考えると、かなり手間のかかる方式である。

まずハーフコック(一旦撃鉄を引き上げてからトリガーを途中まで引きそこにゆっくり撃鉄を降ろす)をし、シリンダが回転できるようにしなければならない。その上で、手でシリンダを回しながらゲートに薬室を併せ、1発づつ装填していく。排莢時も同様である。まずハーフコック後ゲートを開き、バレル左側面にあるエジェクタ・ロッドを押しながら一発づつ排莢する。現在のリボルバー銃から考えると、かなり手間のかかる方式である。この装填・排莢を素早く簡単にするための改良がいくつか為された。

スイングアウト方式

その一つが、米でダニエル・ムーアが考案(1860)した「スイングアウト式」。シリンダーを横に振り出す方式で現在のリボルバーの殆どがこの方式を採用しているが、開発当初は誤動作が多く、同時期に世に出た、より信頼性の高いコルトSAA(ゲートローディング方式)の方が支持を得たらしい。

このタイプはシリンダ回転軸がフレームに固定されておらず、シリンダ横のシリンダ・リリース・ボタンでシリンダごとフレームから左に振り出せる。一緒にエジェクタ・ロッドも付いて出てくるのでそれの一押しで全弾一度に排莢できる。またスピード・ローダを使えば装填も簡単だ。コルト社が初めて「スイングアウト式リボルバー」を実用化のが1896年。

このタイプはシリンダ回転軸がフレームに固定されておらず、シリンダ横のシリンダ・リリース・ボタンでシリンダごとフレームから左に振り出せる。一緒にエジェクタ・ロッドも付いて出てくるのでそれの一押しで全弾一度に排莢できる。またスピード・ローダを使えば装填も簡単だ。コルト社が初めて「スイングアウト式リボルバー」を実用化のが1896年。

ブレイクトップ方式

S&W社がジョ−ジ・スコフィールド少佐デザインの中折れ式「スコフィールド」開発。「中折れ式」とは銃身の付け根下辺り(ヒンジ)から折り曲げることの出来るリボルバーで、これにより装填・排莢が出来る。足などにバレルを擦り付けることで「中折れ」状態にできたことから、馬の手綱を握ったまま片手で排莢できると一時期もてはやされたが、あまり威力の強い弾薬を使うことができなかった。そのためにライフルなどには今でもこの方式が見られるが、ハンドガンに於いてはスィング・アウト方式にとって代わられた。

ピースメーカー、スコフィールド共に「シングルアクション」(一発撃つごとに、撃鉄を上げなければ撃てない)銃である。

リボルバー・システム

まず、弾薬はシリンダーの薬室に込められる。シリンダーは発射薬の激発に耐えられるように鋼鉄でできているため重さによる操作性の低下を考慮すると大きさには限界がある。且、激発時の衝撃による損傷を防ぐためにも、ある程度薬室間の壁の厚さは必要であるため、薬室は多くて6個が限度らしい。弾薬はカートリッジ状になっており、上部の弾丸(実際に飛んで行く鉛などの弾)、下部の薬莢(発射薬と起爆用雷管がセットされている部分)から成る。この雷管を撃針で叩くことにより起爆し、発射薬に引火、燃焼する。そのガス圧で弾丸が飛び出す仕組みになっている。撃針は撃鉄が落ちることで前に押し出され雷管を叩く。撃鉄はトリガーを引くことにより落ち、撃鉄は手で引き起こす。撃鉄を上げるとシリンダーが同期して回転し、次弾が装填される。撃発後、薬莢は薬室に残るので、シリンダーが回転していくごとに空薬莢が薬室内に溜まっていく。6発全弾撃ちつくした時にはその空薬莢を排出(排莢)し、新たに弾薬を詰め直さなければならない。シングル・アクション/ダブル・アクション

コルトSAAは、1発撃つごとに撃鉄を手で引き上げなければならない「シングル・アクション機構」である。シングル・アクションとは、上記の「撃鉄を起こす」+「シリンダが回転し次弾装填する」作業と「トリガーを引く」+「弾が発射される(薬莢が残る)」作業が別々に行なわれる機構のもので、1発撃つごとに撃鉄を引き起こす作業が必要となる。

ダブル・アクションとは、上記の「撃鉄を起こす」+「シリンダが回転し次弾装填する」+「トリガーを引く」+「弾が発射される(薬莢が残る)」作業が「トリガーを引く」という一つの動作だけで行なわれる機構である。1877年にコルト社によって世界初のダブル・アクション・リボルバー「ライトニング」が開発されたが、初期のダブル・アクション・リボルバーは非常に動作不良が多く、その点で信頼性の高かったシングル・アクションのコルトSAAなどの方が方が人気が高かったらしい。